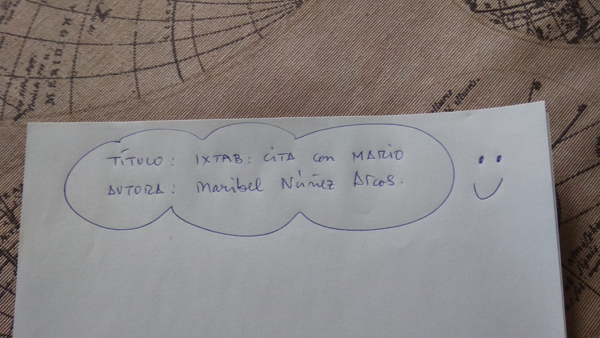

Maribel Núñez Arcos

Este es un relato en el que se cuenta brevemente la historia de un suicidio programado. Una salida

de la depresión, del estado de tristeza excesiva e insoportable, en busca del ser amado. Se puede

morir de amor, pero asimismo se puede morir por amor.

El suicidio siempre ha estado en conexión con la humanidad y con sus costumbres. La Iglesia

Católica rechaza al suicida y le niega la sepultura en el camposanto, porque el hombre no tiene

permitido modificar su destino, que está en las manos de Dios. En la Inglaterra anglicana del siglo

XIX el cuerpo del suicida era castigado por la justicia públicamente, siendo arrastrado por el suelo

y estaqueado en el cruce de los caminos, sus bienes confiscados y la viuda desheredada y

deshonrada. Por el contrario, en la cultura maya, según los historiadores, se veneraba entre otras

deidades, a Ixtab, la diosa del suicidio. Y en el lejano Oriente, los japoneses se hacen el seppuku,

para lavar una deshonra.

En el mundo, los suicidios suponen alrededor de un 1,8 % del total de los fallecimientos.

Pasemos, sin más preámbulos, a la historia que nos ocupa.

La puntualidad siempre fue para ella una prioridad. Tenía la manía de calcular el tiempo

minuciosamente, rebobinando todas las tareas que tenía que hacer para llegar puntual a cualquier

evento, por insignificante que pudiese parecer, programando cada minuto a priori.

Se miró al espejo para pasarse revista; había elegido de su organizado armario un ajustado traje que

resaltaba su voluptuosa figura, unas sandalias de tacón alto que dejaban al descubierto una cuidada

pedicura, y una gargantilla de cristal de Murano que Mario le regaló cuando viajaron a Venecia. Su

media melena enmarcaba un rostro de facciones duras, esculpidas a golpes de martillo y cincel por

una vida llena de dificultades, que ella había ido superando con una voluntad férrea. Sus ojos ya no

emitían el brillo de una juventud que todavía podía tocar con la punta de sus dedos. Laura fijó su

atención en la foto que, reflejada en el espejo, lucía a su espalda sobre la mesita de noche. Aún eran

novios, y aquel verano ella le acompañó a la playa invitada por su familia. La instantánea la

inmortalizó su cuñada, divertida viendo cómo su hermano la apresaba, sentado detrás de ella en el

rompeolas, rodeándola con los brazos y las piernas, mientras el agua les salpicaba una y otra vez

empujando la arena, invitándola a recorrer los rincones más recónditos de la anatomía de ambos. El

lacrimal de Laura se desborda sin remedio, y el caudal llega a sus labios, transportando el sabor a

sal de aquel dulce recuerdo.

Iba bien de tiempo, así es que comenzó a encender las velas aromáticas que tenía distribuidas

concienzudamente por varios rincones estratégicos del salón. A Mario le gustaba crear ambiente con

ayuda de luces indirectas, y las velas eran el complemento ideal en una cita plagada de connotaciones

sentimentales. La mesa estaba perfecta: la vajilla de loza de la Cartuja de Sevilla, los cubiertos de

plata del ajuar, la cristalería de Bohemia, una mantelería salpicada de mariposas bordadas por ella

misma, y un sencillo centro de flores silvestres. El albariño bien frío para el marisco, y un Ribera

del Duero para el plato favorito de él: solomillo a la pimienta. Como fondo musical, Grover

Washington, dando calor al ansiado encuentro, exhalando como un suspiro notas de un insinuante

saxofón, que tiempos atrás había sido testigo de besos interminables y caricias secretas de dos

enamorados en los reservados de una discoteca de capital de provincia.

Laura leyó por última vez la nota que descansaba en la mesa, junto al cubierto de Mario,

primorosamente doblada. Volvió a dejarla donde estaba, y miró a su alrededor detenidamente. Todo

era perfecto. Casi podía oler el perfume de Mario en el aire, casi podía notar su aliento en la nuca,

casi podía sentir su tierno abrazo y escuchar su voz en un susurro que decía “te quiero”, una vez

más, como cada día. Era casi la hora, y pudo advertir un cierto desasosiego acompañado por un

sudor frío.

Cogió algo que estaba al lado del teléfono y lo sostuvo entre sus dedos, mientras tomaba asiento en

la mesa. Ejecutó dos movimientos precisos, favorecidos por su condición de ambidiestra.

Ahora sólo tenía que esperar, serenamente, sin sobresaltos, hasta que todo terminase. Cerró los ojos

y dejó vagar sus pensamientos al compás de la sugestiva melodía. Se sintió ligera, etérea, efímera,

sólo quería avanzar, no volver la vista atrás nunca más.

Sonó el timbre de la puerta.

Sus manos se unieron y, tras ellas, sus cuerpos se fundieron en un emocionado abrazo, saboreando

cada beso, cada caricia, cada mirada de deseo, bailando la danza del amor eterno, en un inmenso

salón donde anónimos asistentes contemplaban la escena del encuentro aplaudiendo la magnífica

compenetración de los felices protagonistas, haciéndose cómplices de su secreto, sonriendo sobre

una nube que se iba esfumando, consumiéndose como la cera de las velas, alejándose como las

sensuales notas del saxofón.

Paula no acierta a dar crédito a esta situación incomprensible, a este nuevo revés de la vida. Su ira

se desnuda entre sollozos desgarrados, mientras se pregunta el porqué de lo acaecido.

– Tú no, mamá, no puedes dejarnos así, es demasiado después de que papá nos

abandonara tan de repente… No podré superarlo…, tú no, mamá, mamá…

Mezclado con el bullicio reinante en el salón, un constante devenir de desconocidos van y vienen,

entran y salen. Carlos explica a un policía que tuvo que volver apresuradamente de una reunión

de trabajo cuando su hermana Paula le llamó, alarmada porque su madre no le abría la puerta. Era

habitual que ella olvidase sus llaves en casa, lo que no era normal es que su madre no escuchara el

timbre. Desde que su padre sufrió aquel fatídico accidente, hacía ya un mes y medio, ella estaba

enclaustrada y no había pisado la calle para nada, se había autoimpuesto esta especie de penitencia,

como si albergara la esperanza de oírle entrar en casa de nuevo con sus bromas de costumbre.

Paula se tapó la cara con sus manos. En aquella camilla, debajo de aquella sábana empapada de

sangre, yacía su madre sin vida. De su mano inerte resbaló una cuchilla, que un policía recogió y

archivó como prueba inmediatamente.

Al darse la vuelta, reparó en la nota manuscrita con la esmerada caligrafía que siempre había

admirado de su madre. Apenas tuvo tiempo de leerla antes de que la retirasen de la mesa para

precintarla.

“Nos vemos a las diez, mi amor.

Laura.”

Dejar un comentario